Die Krise des Fotojournalismus.

„Ihre Bilder sind zu dunkel!“ Das sagte mir eine leitende Bildredakteurin des Reisemagazins Merian, als ich ihr zwei Fotoreportgagen aus Südafrika präsentierte.

„Ihre Bilder sind zu dunkel!“ Das sagte mir eine leitende Bildredakteurin des Reisemagazins Merian, als ich ihr zwei Fotoreportgagen aus Südafrika präsentierte.

Die Reportage Moderne Sklaverei am Western Cape handelte von der wunderschönen Stadt Stellenbosch, weltbekannt für den Export hochwertiger Rotweine und wohl auch wegen ihrer malerischen Bauwerke und beeindruckenden Berglandschaften eine der wichtigsten Touristenattraktionen Südafrikas. In Stellenbosch habe ich aber nicht die klassischen „Wineroute-Tours“ im klimatisierten Minibus sondern die „Lawyers Of Human Rights“ mit meiner Kamera begleitet. Die „L.H.R.“ ist eine nach dem Ende der Apartheid gegründete unabhängige Vereinigung von Rechtsanwälten, die sich unter anderem um die arbeitsrechtlichen Belange der farbigen Weinarbeiter kümmert. Denn auch im Jahr 2002, also gut 10 Jahre nach dem offiziellen Ende der Apartheid, lebte und arbeitete ein Großteil der farbigen Bevölkerung Stellenboschs unter menschenunwürdigen Bedingungen auf den Weinfarmen ihrer weißen Herrscher. Vom unvorstellbaren Elend der Farmarbeiter und ihren Familien, bekommt der Teilnehmer einer „klassischen“ Tourveranstaltung allerdings schlichtweg nichts mit. Im Gegenteil! Die „Tourguides“ tun alles dafür, die oftmals skandalösen Arbeits- und Lebensumstände der farbigen Weinarbeiter zu verharmlosen.

Alptraum in der Traumlandschaft.

Amelie Du Plessis, Rechtsanwältin der „Lawyers of Human Rights“, zeigte mir abseits der millionenfach abfotografierten Postkartenkulissen des Westerncape Menschen, die in bitterster Armut lebten. Schon bei der ersten „Lagebesprechung“ im Büro der Lawyers of Human Rights, am Stadtrand von Stellenbosch, erzählte sie mir ausführlich von ihren aktuell zu bearbeitenden Fällen: „Es gab in den letzten Wochen wieder mehrere Farmvertreibungen“, denen sie jetzt nachgehen müsse, erklärte sie mir. Auf meine Frage hin, was denn Farmvertreibungen überhaupt sind, erläuterte sie:

Amelie Du Plessis, Rechtsanwältin der „Lawyers of Human Rights“, zeigte mir abseits der millionenfach abfotografierten Postkartenkulissen des Westerncape Menschen, die in bitterster Armut lebten. Schon bei der ersten „Lagebesprechung“ im Büro der Lawyers of Human Rights, am Stadtrand von Stellenbosch, erzählte sie mir ausführlich von ihren aktuell zu bearbeitenden Fällen: „Es gab in den letzten Wochen wieder mehrere Farmvertreibungen“, denen sie jetzt nachgehen müsse, erklärte sie mir. Auf meine Frage hin, was denn Farmvertreibungen überhaupt sind, erläuterte sie:

„Farmvertreibungen sind für viele Farmbesitzer auch heute noch eine gängige und gut funktionierende Methode, ihre Arbeiter gefügig zu machen. Viele arbeiten ja nicht nur auf den Farmen sondern leben auch mit ihren Familien in den Häusern der Farmbesitzer. Wenn ein Arbeiter aus welchen gründen auch immer nicht richtig funktioniert, verliert er nicht nur seinen Job sondern auch seine Bleibe. Wer versucht sich gegen die Vertreibung zu wehren, wird notfalls mit Prügel oder auch Waffengewalt vom Hof gejagt.“

Erst als ich mich bei dem netten Farmbesitzer als “German Tourist” ausgab, durfte ich die Arbeiterinnen bei der Weinernte fotografieren. Foto © Bernd Löber.

Erst als ich mich bei dem netten Farmbesitzer als “German Tourist” ausgab, durfte ich die Arbeiterinnen bei der Weinernte fotografieren. Foto © Bernd Löber.

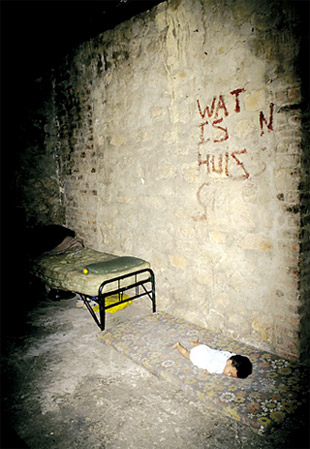

Links: Dem Ehemann dieser dreifachen Mutter wurde nach Lohnstreitigkeiten mit dem Farmbesitzer fristlos gekündigt. Danach wurde er gewaltsam von der Farm gejagt. Oben rechts, unten rechts: Weinarbeiterinnen auf dem Weg zur sechs Kilometer entfernten Wasserstelle am Stadtrand von Stellenbosch. Den Bewohnern wurde nach einem Streik über Nacht das Wasser abgedreht.

Links: Dem Ehemann dieser dreifachen Mutter wurde nach Lohnstreitigkeiten mit dem Farmbesitzer fristlos gekündigt. Danach wurde er gewaltsam von der Farm gejagt. Oben rechts, unten rechts: Weinarbeiterinnen auf dem Weg zur sechs Kilometer entfernten Wasserstelle am Stadtrand von Stellenbosch. Den Bewohnern wurde nach einem Streik über Nacht das Wasser abgedreht.

Die Rechtsanwälte der L.O.R. beraten eine Klientin in Ihrem Haus. Ihr und ihrem Ehemann wurde – ohne Angabe von Gründen – die Arbeit und das Bleiberecht auf der Farm gekündigt.

Die Rechtsanwälte der L.O.R. beraten eine Klientin in Ihrem Haus. Ihr und ihrem Ehemann wurde – ohne Angabe von Gründen – die Arbeit und das Bleiberecht auf der Farm gekündigt.

Als ich die Aktivistin fragte, was den Weinarbeitern denn das weltweit gefeierte Ende der Apartheid gebracht hat, erklärt sie:

„Auf dem Papier sehr viel. Es gibt seit 1995 gleich eine ganze Reihe von Gesetztesänderungen, die die Arbeits- und Lebensbedingungen der einfachen Arbeiter erheblich verbessern. Das Problem ist nur, dass viele Farmbesitzer nicht viel um Gesetze scheren. 80 Prozent der farbigen Arbeiter auf den Weinfarmen sind Analphabeten. Viele wissen einfach nicht, dass es in Südafrika neue Arbeitsgesetze gibt, die ihre Rechte stärken.“

Doch zurück zu meiner Bildpräsentation bei Merian:

Die Kritik, meine Aufnahmen seien zu dunkel, konnte ich nicht auf mich sitzen lassen. „Die Dias sind alle korrekt belichtet. Dass die Fotos jetzt hier ein bisschen flau kommen, muss am Projektor liegen,“ stammelte ich mir zurecht. „Nein, nein, Herr Löber, da verstehen Sie mich jetzt völlig falsch“, unterbrach mich die gute Frau. „Technisch ist das alles in Ordnung. Es geht um ihre Fotos. Die sind so traurig, so realistisch. Die haben was schmutziges, eben sehr dunkles. Das finde ich schwierig.“

„Die unglaublichen Zustände auf den Weinfarmen in Stellenbosch sind eine Tatsache. Ich finde es wichtig, dass Menschen, die in diese Gegend reisen wollen, auch darüber etwas erfahren,“ versuchte ich meine Arbeit zu rechtfertigen. Aus Sicht der Bildredakteurin schien das nicht mehr als das naive Statement eines jungen, verzweifelten Fotografen, der seine Felle davonschwimmen sieht, gewesen zu sein.

„Wissen sie,“ unterbrach sie mich, während sie im Fünfsekundentakt auf den Zurückschalter des Diaprojektors drückte. „Wenn ich diese Fotos sehe, dann lese ich jetzt schon die bitterbösen Leserbriefe, die uns nach Erscheinen des Hefts ins Haus flattern. Unsere Aufgabe ist, die Heftmischung so zu gestalten, dass die Menschen sich bewegt fühlen, dieses Land zu bereisen. Ihre Fotos helfen uns da nicht unbedingt weiter.“

Mit dem Begriff Heftmischung konnte ich etwas anfangen. „Genau, es hängt ja auch einiges davon ab, wo und vor allen wie man diesen kritischen Beitrag im Heft unterbringt. Ich sehe mein Weinthema jetzt auch nicht als groß angelegte Titelgeschichte. Aber das ein angesehenes Magazin wie Merian generell davor zurückschreckt auch kritische Bilder und Beiträge zu veröffentlichen, will ich nicht wahrhaben,“ entgegnete ich.

„Nun gut. Einigen wir uns doch darauf, dass ich Ihre Arbeit bei der kommenden Redaktionskonferenz präsentieren werde. Ich will dem Ganzen ja auch nicht vorgreifen. Trotzdem – und das sage ich ihnen nach mehr als 20 Jahren Berufserfahrung – sehe ich diese Fotos nicht in unserem Heft,“ lautete ihr Urteil.

Von mir kam ein glatt gelogenes „Das finde ich fair.“ Schließlich hatte ich noch eine weitere interessante Arbeit im Diakarussell und ich wahr voller Hoffnung, dass diese viel besser in das geplante Heft über Südafrika passt.

Lesen Sie hierzu einfach TEIL 2